(1)無限の力を信じて

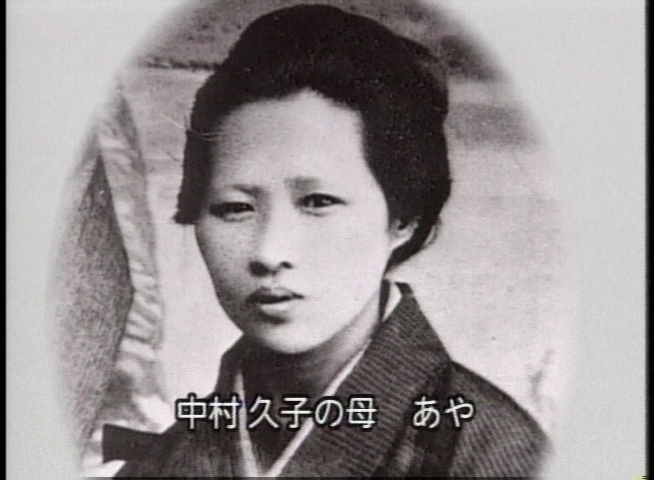

中村久子女史は、明治30年岐阜県高山市に畳職人の父、釜鳴栄太郎さんと、母あやさんの長女として生まれました。両親の間には長い間子供がありませんでしたので、久子女史誕生の両親の喜びようはたとえようもありませんでした。

中村久子女史は、明治30年岐阜県高山市に畳職人の父、釜鳴栄太郎さんと、母あやさんの長女として生まれました。両親の間には長い間子供がありませんでしたので、久子女史誕生の両親の喜びようはたとえようもありませんでした。久子女史が2才になった明治31年の冬のことです。久子女史が、「お父ちゃん、お母ちゃんあんよが痛いよ、痛いよ。」とただならぬ声で泣き叫ぶのです。不思議に思った両親が足の甲を見ますとこの部分が黒ずみ凍傷(霜焼け)になっていました。

この凍傷がもとで突発性脱疸(高熱のため肉が焼け、骨が腐っていく病気)となり、左手首、右手首、左足はひざとかかとの中間、右足はかかとから切断しなければなりませんでした。

それから久子女史の「自らの無限の力を信じた戦い」が始まりました。7才の時には父と死別し、厳しい生活環境の中で、お母さんの子を思う親心から厳しい厳しい教育が始まります。 10才のころ、手足のない久子女史にお母さんが、着物を与え、「ほどいてみなさい。」と言われました。「どうしてほどくのですか。」と聞きますと「自分で考えてほどくのです。」お母さんは、久子女史に一つのヒントも与えず、「言いつけたことができなければご飯は食べさせません。人間は人の役に立つために生まれてきたのです。できないことはありません。」お母さんは心を鬼にして女史を突き放たれたのではないでしょうか。

不可能と思われたことが、知恵を生み、口で糸を通し、口で字を書き、口ではさみを使い、自らの挑戦が不可能を可能にしたのです。20才で高山を離れ興業の道へと歩まれました。「だるま娘」として名古屋の見せ物小屋に身を売られた久子女史は、裁縫や編み物、短冊や色紙に字を書いて売る芸や、針に糸を通し、その糸を口で結んで見せる見せ物芸人の道でした。それから苦難の中に自活の道を切り拓かれ、昭和12年(当時41才)4月17日東京日比谷公会堂で三重苦の聖人ヘレン・ケラー女史と対面されました。その時の様子を久子女史は次のように語ってみえます。「ケラー女史は私の側に寄り、熱い接吻をされました。そしてそっと両手で私の両肩から下へ撫でて下さる時、袖の中の短い腕先にさわられたとたん、ハッとお顔の動きが変わりました。下半身を撫でて下された時、両足が義足とお分かりになった。再び私を抱えて長い間接吻され、両目から熱い涙を、私は頬を涙にぬらして女史の左肩にうつ伏せてしまいました。」当時の新聞に、ケラー女史は「私より偉大な人!」と久子女史に絶賛を送ったと書かれています。

不可能と思われたことが、知恵を生み、口で糸を通し、口で字を書き、口ではさみを使い、自らの挑戦が不可能を可能にしたのです。20才で高山を離れ興業の道へと歩まれました。「だるま娘」として名古屋の見せ物小屋に身を売られた久子女史は、裁縫や編み物、短冊や色紙に字を書いて売る芸や、針に糸を通し、その糸を口で結んで見せる見せ物芸人の道でした。それから苦難の中に自活の道を切り拓かれ、昭和12年(当時41才)4月17日東京日比谷公会堂で三重苦の聖人ヘレン・ケラー女史と対面されました。その時の様子を久子女史は次のように語ってみえます。「ケラー女史は私の側に寄り、熱い接吻をされました。そしてそっと両手で私の両肩から下へ撫でて下さる時、袖の中の短い腕先にさわられたとたん、ハッとお顔の動きが変わりました。下半身を撫でて下された時、両足が義足とお分かりになった。再び私を抱えて長い間接吻され、両目から熱い涙を、私は頬を涙にぬらして女史の左肩にうつ伏せてしまいました。」当時の新聞に、ケラー女史は「私より偉大な人!」と久子女史に絶賛を送ったと書かれています。 中村久子女史の人生の歩みを改めて大きく分けると次の「生まれて・生きて・生かされて」の3つになります。

中村久子女史の人生の歩みを改めて大きく分けると次の「生まれて・生きて・生かされて」の3つになります。 ③生かされて

③生かされて